A Máquina Humana

Desde tempos imemoriais, os seres humanos sonham em criar uma imagem artificial de si mesmos. Na literatura, isso geralmente não terminava bem.

Torben Müller

DE: PM (12/2022); © TORBEN MÜLLER, PM WISSEN MEDIA GMBH

É uma noite sombria de novembro em Ingolstadt e a chuva bate nas janelas. À luz de uma vela quase consumida, os olhos opacos de uma criatura abrem-se. Ela respira fundo, com os braços e as pernas a tremer. Tudo nela é humano – e, no entanto, não é humana. Viktor Frankenstein trabalhou nessa criatura duante quase dois anos e agora dá-lhe vida. «Um novo tipo de ser humano iria elogiar-me como seu criador, e muitas coisas boas e nobres teriam a sua origem em mim», esperava. Mas depois tudo acaba por ser diferente. Quando Mary Shelley publicou Frankenstein ou O Prometeu Moderno, o clássico romance de terror, em 1818, antecipou os desenvolvimentos modernos na robótica e na inteligência artificial.

No entanto, o tema da sua história não era novo: a ideia de criar um ser humano artificial preocupa a humanidade desde os tempos mais remotos.

«A ideia de ser capaz de criar seres humanos ou simular habilidades especificamente humanas, e de fazê-lo com o próprio poder, é um dos sonhos primordiais de todos os povos», escreve o estudioso de literatura Rudolf Drux, que estuda a história cultural dos seres humanos artificiais.

De acordo com a mitologia grega, Prometeu criou o primeiro ser humano a partir do barro, usando uma matéria-prima semelhante à do Deus judaico-cristão da Bíblia. Ao mesmo tempo, os primeiros seres mecânicos, mais tarde chamados androides, entraram na história da literatura: segundo Homero, Hefesto, o deus coxo dos ferreiros, construiu para ele servos de ouro.

Os primeiros autómatos na Antiguidade

Hefesto e Prometeu eram deuses. De acordo com a lenda grega, o primeiro humano a criar um ser foi Pigmalião, de Chipre. Primeiro esculpiu uma virgem em marfim, que encantou tanto o homem solitário que ele se apaixonou por ela. Pigmalião pediu ajuda a Afrodite, a deusa do amor e da beleza, e ela deu vida à estátua, que, é claro, imediatamente se apaixonou pelo seu criador.

No mundo real, os designers da Antiguidade desenvolveram os primeiros autómatos. Já no século III a. C., os artesãos da Escola de Mecânica de Alexandria usavam pneumática e hidráulica para colocarem os seus dispositivos em movimento. O gabinete de autómatos de Heron, no qual ele deu vida a histórias mitológicas há cerca de dois mil anos, é lendário.

No entanto, aparentemente nenhum dos designers da época tentou criar um ser humano artificial. Isso pode ter que ver com o facto de a mecânica ser vista como algo antinatural, um truque para enganar os processos orgânicos. De acordo com o estudioso de literatura Frank Wittig, a tentativa para criar um ser humano artificial teria sido considerada uma curiosidade – os contemporâneos estavam muito certos da sua própria inimitabilidade.

Isto mudou gradualmente durante o Renascimento. No entanto, mesmo assim, os métodos clássicos de criação em mitos sobre imagens feitas pelo homem continuaram a prevalecer. Isso é evidente na lenda judaica medieval do Golem, que gerou muitas variações. No entanto, o tema básico é sempre o mesmo: os humanos moldam uma figura semelhante a um humano a partir da terra e dão-lhe vida por meio de uma combinação de símbolos na própria figura. Se esses símbolos forem removidos, a criatura descansa ou desintegra-se de volta à terra. Esses símbolos são um elemento da tradição mística cabalística. Com o tempo, os autores atribuíram novos papéis e habilidades ao Golem, que acabou a ser visto como um servo do seu criador com poderes sobre-humanos, mas com uma tendência para ficar fora de controlo. Esse é o caso da conhecida versão do século XIX, na qual um rabino se esquece de deixar o servo descansar no sábado, removendo as letras que lhe dão vida. Somente quando o rabino consegue remover as letras é que o seu impulso destrutivo termina e ele se transforma em pó.

Esta lenda do Golem reflete um tema que ainda domina muitas histórias fictícias sobre androides. Os humanos presumem ter poder criativo divino, mas a sua criação artificial não pode ser controlada. Ela volta-se contra o seu criador e mergulha o mundo no caos, como se fosse um castigo divino pela arrogância humana. No final, ou a máquina ou seu criador pagam com a vida.

Seres feitos de estrume e sangue

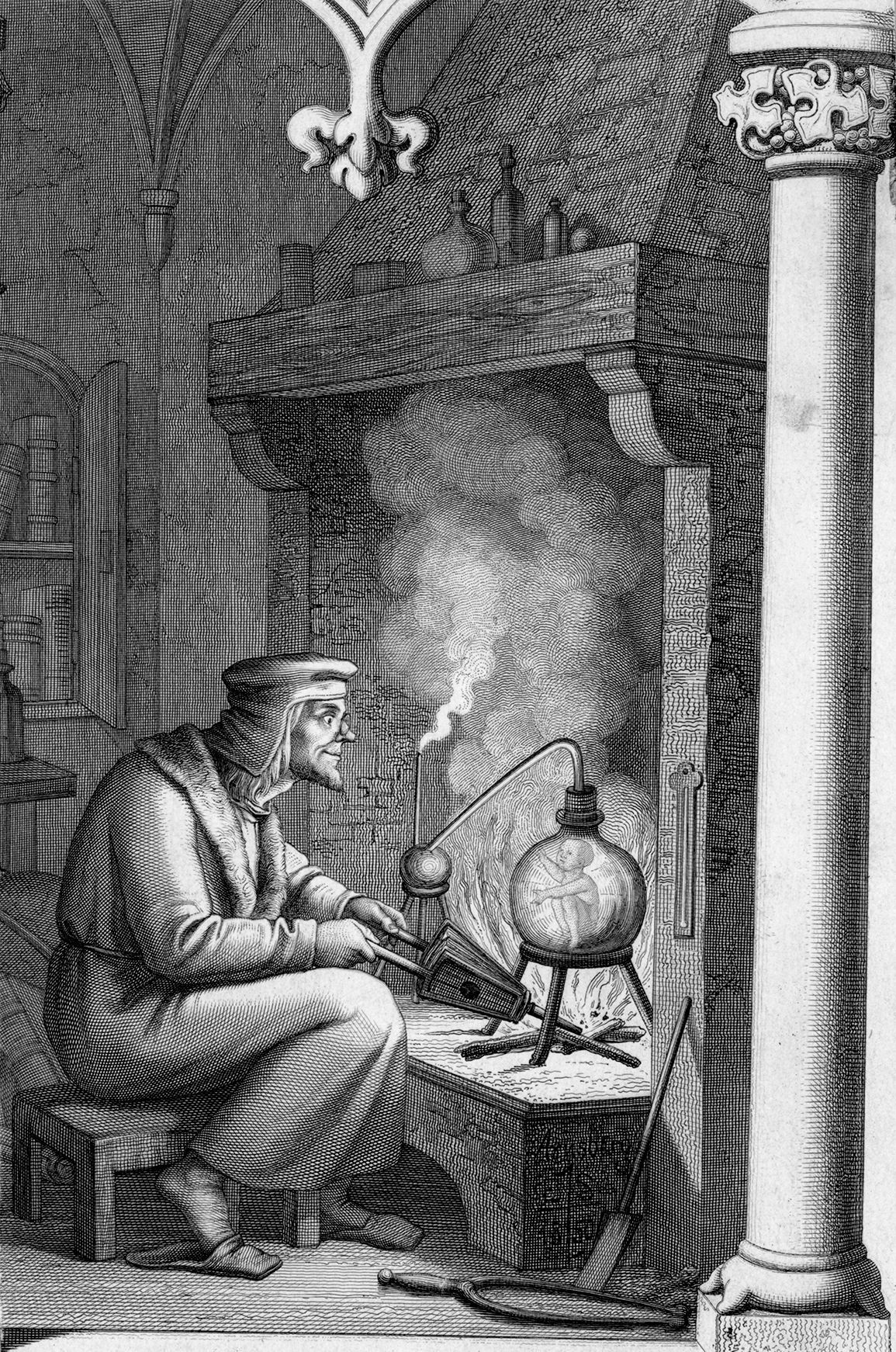

Histórias como a do Golem já não pareciam completamente ilusórias para as pessoas no início da era moderna. Enquanto os alquimistas procuravam a pedra filosofal, a substância que prometia a imortalidade e supostamente transformava o chumbo em ouro, o médico alemão Paracelso anunciou no seu livro Sobre a Natureza das Coisas uma receita para criar um «homúnculo» (latim para «homem pequeno»). A partir do esperma de um homem, estrume de cavalo e sangue humano, «uma criança bastante viva» deveria surgir em quarenta dias, embora muito menor do que uma «nascida de uma mulher». Johann Wolfgang von Goethe retomou a ideia do homúnculo no seu Fausto e, na segunda parte, fez com que tal criatura surgisse no laboratório de Famulus Wagner. No entanto, ela não aparece fisicamente, mas apenas como um brilho num frasco, até que finalmente se mistura com a água do mar e se dissolve.

O estudioso de literatura Rudolf Drux vê o episódio de Goethe sobre o homúnculo como uma rejeição às expectativas excessivamente elevadas da ciência da época. Quando Goethe escreveu a história por volta de 1828, o químico Friedrich Wöhler tinha acabado de conseguir sintetizar a ureia. Segundo Drux, muitos dos seus contemporâneos acreditavam «que a produção artificial de um produto metabólico finalmente tinha aberto o caminho para a criação de seres humanos artificiais. Goethe rebateu tais ideias com a estrutura dramática de seu personagem Homúnculo».

Os pensadores do Iluminismo nos séculos XVII e XVIII basearam-se na mesma doutrina que tinha sido ridicularizada como um truque de magia na Antiguidade, a mecânica. O fator decisivo neste caso foi a invenção medieval tardia do relógio de roda com escape, que interrompe o movimento do mecanismo do relógio regularmente por uma fração de segundo. Agora era possível construir relógios muito mais precisos e máquinas controladas com precisão. Um pioneiro decisivo neste campo foi Jacques de Vaucanson. O francês causou sensação com três autómatos que projetou para a Academia de Ciências de Paris.

Em 1738, os contemporâneos ficaram maravilhados com um flautista de madeira quase em tamanho real que, graças a um complicado sistema de mecanismos de relógio, alavancas, rolos e foles no interior, podia tocar doze peças musicais em três oitavas no seu instrumento com dedos e lábios em movimento. Seguiu-se um tocador de apito que se acompanhava ao tamborim e um pato mecânico que acabou por eclipsar todos os autómatos que tinham sido construídos até então. O animal artificial não só conseguia andar e grasnar, como comer e excretar fezes semelhantes às reais.

As máquinas do francês foram superadas alguns anos mais tarde pelos androides da família de relojoeiros suíços Jaquet-Droz. O seu «escritor» colocava frases livremente programáveis no papel com tinta e uma pena, seguindo o texto com os olhos e até pingando o excesso de tinta do tinteiro. A sua «música» tocava cinco peças num instrumento semelhante a um órgão, pressionando as teclas para produzir sons. Ela «respirava», movia os olhos e até fazia uma vénia no final.

Nas lendas, os humanos assumem o poder criador divino e pagam um preço elevado. No século XVIII, as preocupações religiosas ficaram em segundo plano em relação ao entusiasmo pela investigação.

Essas máquinas humanas surpreendentemente realistas, com uma mecânica complicada, refletiam a visão do mundo da época. No século XVI, o filósofo francês René Descartes desenvolveu a ideia básica de que todos os fenómenos naturais podiam ser reduzidos a princípios mecânicos e físicos. Ele via os seres humanos como máquinas com uma alma numa pequena glândula no cérebro. Uma vez acionadas, funcionavam como um relógio. O que poderia ser mais natural para os designers do início da era moderna do que replicar o corpo humano e imitar os seus movimentos com a maior precisão possível?

Na Idade Média, a própria ideia de criar um ser humano artificial e, assim, colocar-se em pé de igualdade com o Criador, era considerada pecaminosa e sacrílega. Mas, em meados do século XVIII, as preocupações religiosas ficaram em segundo plano em relação ao entusiasmo pela investigação. Tendo em vista os autómatos criados por Vaucanson, Jaquet-Droz e outros, surgiu inevitavelmente a questão de saber se os androides seriam um dia capazes de pensar como seres humanos reais, ou se estes últimos eram talvez eles próprios meros autómatos.

Friedrich von Knauss, que apresentou a sua «máquina maravilhosa que escreve tudo» ao imperador Francisco I em Viena, em 1760, na qual uma mulher mecânica guiava uma pena como por magia, chegou à conclusão clara de que «nem as máquinas têm inteligência, nem os humanos podem ser máquinas». Pois se a pessoa que fazia a pergunta fosse apenas uma construção artificial, ela não seria capaz de expressar a sua desconfiança, argumentou Von Knauss. Afinal, tais dúvidas baseiam-se em capacidades profundamente humanas, como o julgamento e o raciocínio.

O entusiasmo inicial por estas maravilhas técnicas transformou-se em medo das possíveis desvantagens no final do século XVIII. Os autores agora temiam humanos artificiais que poderiam dominar os seus criadores ou ser abusados por eles como ferramentas do mal, e cuja realização parecia mais real do que nunca tendo em vista o progresso tecnológico. Por exemplo, o herói de E. T. A. Hoffmann, no livro Der Sandmann (O Homem da Areia), publicado em 1815, acaba louco e suicida-se depois de se apaixonar pela mulher autómata Olimpia, criada pelo inventor malvado Spalanzani. Hoffmann admitiu abertamente o seu desprezo pelos androides: «Acho todas essas figuras que (...) imitam a humanidade, essas verdadeiras estátuas de morte viva ou vida morta, totalmente repugnantes.»

Humanos artificiais com sentimentos

As críticas da época culminaram finalmente no romance de Mary Shelley, em 1818. A escritora provavelmente inspirou-se nas experiências do italiano Luigi Galvani, que fez pernas de rã contorcerem-se usando eletricidade em 1786. Na sua história, o estudante excessivamente zeloso Frankenstein costura uma criatura a partir de partes do corpo, que traz à vida com o uso de eletricidade.

Mas assim que dá vida à criatura, arrepende-se do seu ato. O monstro parece muito feio e assustador. Quando a criatura, essencialmente de boa índole, é privada de afeto e amor, vinga-se do seu criador e mata todos os que lhe são próximos. Assim que o livro foi publicado, a criatura de Frankenstein superou todos os humanos artificiais reais e fictícios anteriores, pois tinha pele, ossos e uma alma. Pela primeira vez, um ser artificial exibia traços e necessidades humanas. Com os seus sentimentos, a sua vontade e, em última análise, a sua raiva, a criatura não podia ser controlada pelo seu criador como uma máquina programável.

O verdadeiro monstro, no entanto, é Frankenstein, que, de acordo com a mensagem da história, peca por vaidade e ambição contra a pobre criatura que trouxe ao mundo sem pensar. E que, seguindo a tradição narrativa medieval, se eleva à posição de um deus criador. O investigador morre em perseguição da sua criatura, tentando desfazer o erro. A criatura continua viva, assim como o debate acerca de quais os limites da criação artificial feita pelo homem. Uma questão milenar da humanidade, cuja resposta está a tornar-se cada vez mais urgente.